今回は、オブジェクトが落下するモーションやオブジェクトが積み重なるモーションを試してみたので紹介したいと思います。

例として本を落として積み重ねてみました。

mimarakaさんのCurve Editorを使用しています。未導入の方はこれを機に導入してみてください。

→Curve Editor for AviUtl(GitHub)

落下するモーション

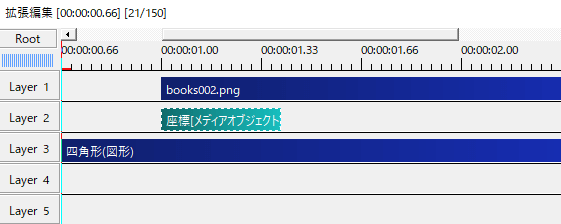

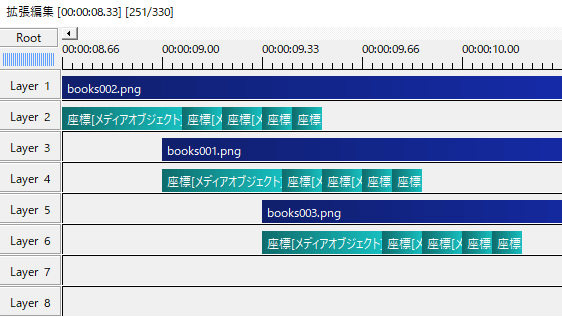

本と地面のオブジェクトを用意します。練習用に本を図形で代用しても良いですね。

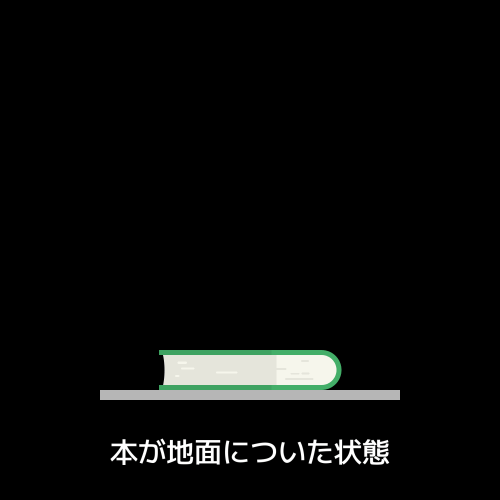

最初に本が地面にぴったりとくっついた状態でレイアウトします。

基本効果の座標を出します。

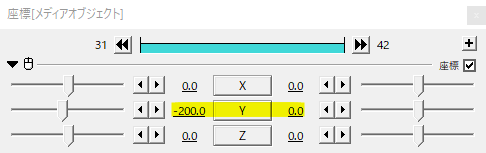

Y座標を本が落下し始める位置に設定します。ここでは-200としました。

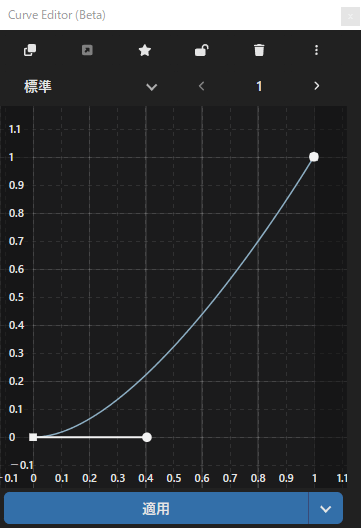

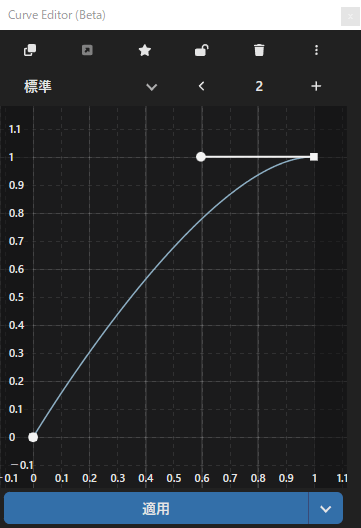

イージングはeaseInのカーブです。以後落下する際はこのイージングを使用します。

こんな感じで本が落下して地面に着地します。

地面に着地した後は上に向かって跳ねる動きを作ります。

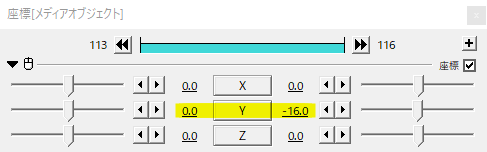

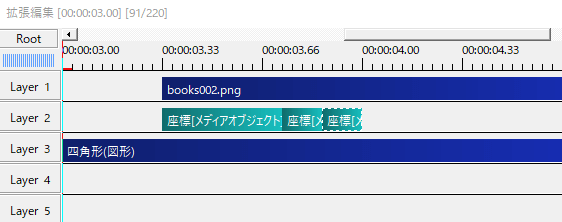

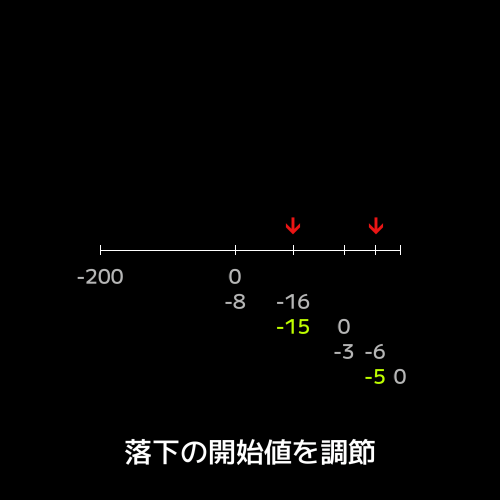

座標を出します。長さは最初の移動の半分より短いくらいを目安に。

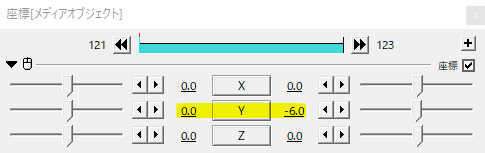

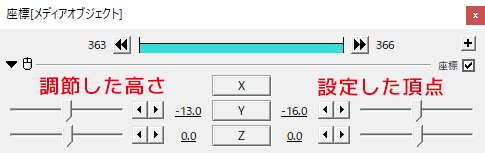

Y座標を0から-16にしました。終了値は跳ねたときの頂点となる座標です。

イージングはeaseOutのカーブです。以後跳ねて上昇する際はこのイージングを使用します。

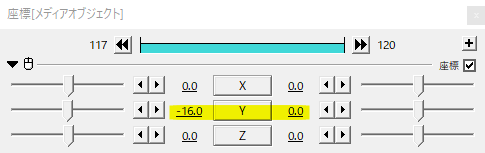

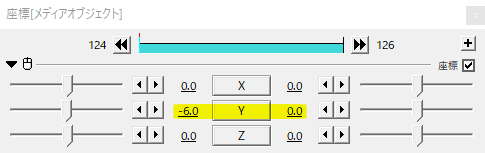

座標オブジェクトをコピペ。頂点から地面へ落下します。

更に、前二つの座標オブジェクトをコピペ。1フレームずつ短くしました。

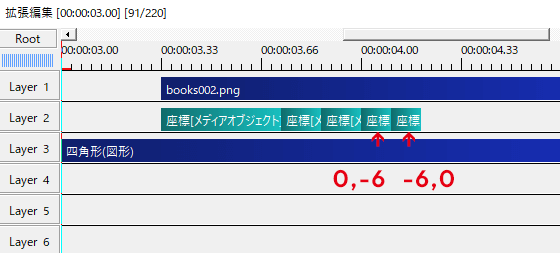

Y座標0から-6、-6から0と跳ねて上昇と落下の動きを作ります。

ここまでで出来たモーションがこちら。

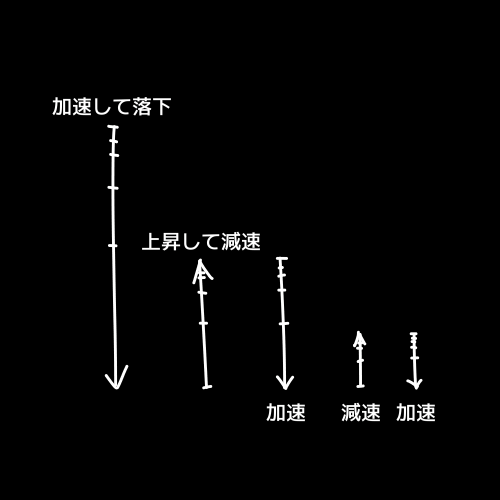

落下と跳ねて上昇を繰り返した動きで、跳ねるたびに距離と時間が逓減していくのがポイントです。

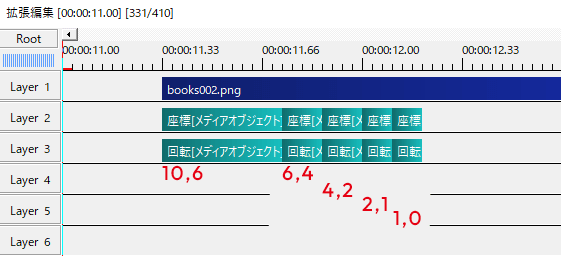

座標の調整

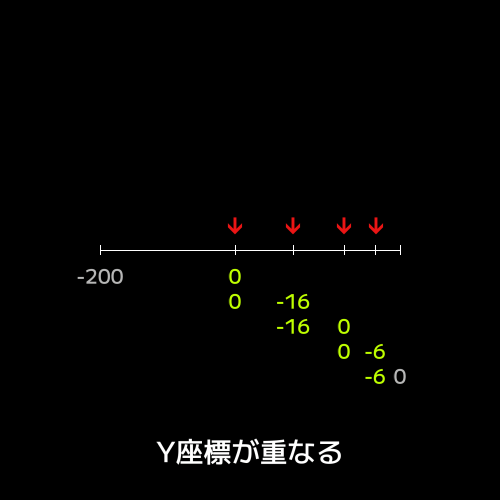

オブジェクトが落下して跳ねるモーションは上の画像のようなタイミングになります。

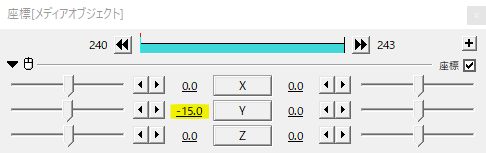

しかし、今作ってきたモーションでは座標の開始値や終了値が重なる部分が出てきます。この部分では前の座標の終了値と次の座標の開始値が2フレーム連続で同じになってしまい、動きがカクつく原因になります。

そこで先ほどのタイミングをもとに座標を調整します。

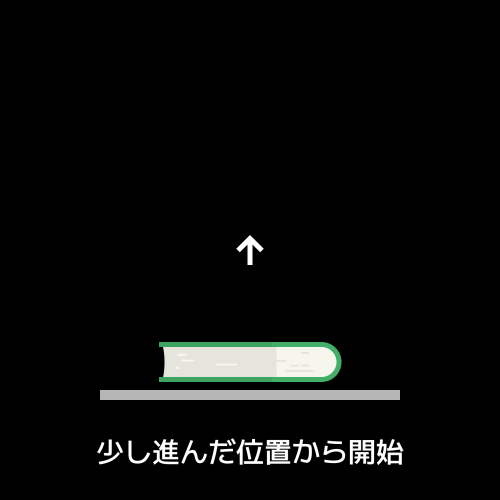

上昇する部分では少し進んだ位置から開始します。目安としては頂点の座標の半分くらいですかね。

こんな感じです。

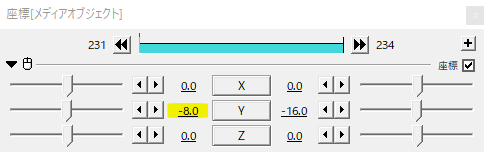

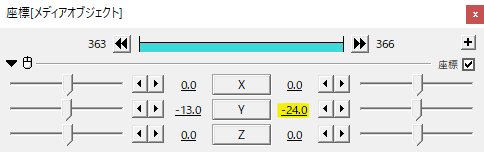

落下する部分では前の座標の終了値から-1したところから開始します。頂点から少しだけ下がった位置ですね。

こんな感じ。

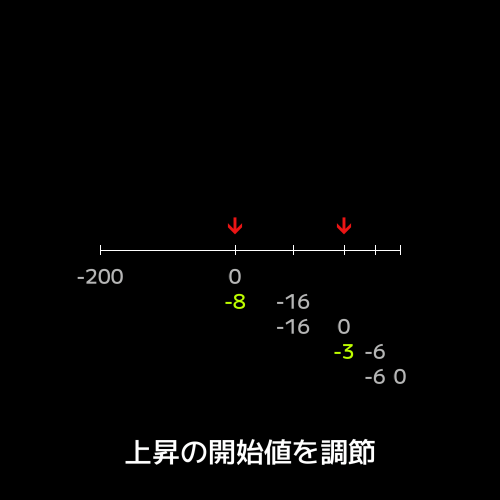

座標を調整したものがこちら。

これで落下の基本モーションができました。慣れないうちは大変かと思いますが、やることを覚えてしまえばスムーズにできるようになると思います。

二冊目以降を重ねる

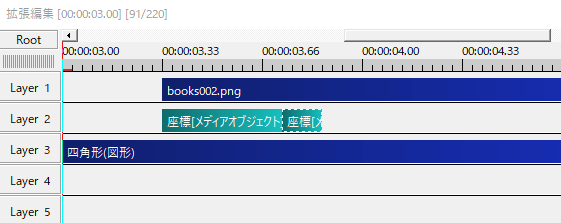

落下の基本モーションができたので、二冊目以降を落としていきます。

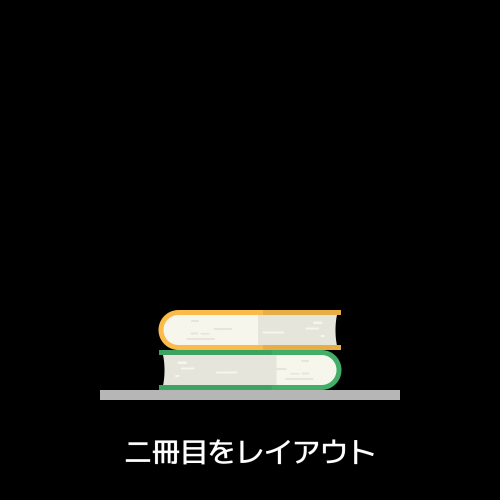

まずはレイアウトですね。一冊目の上に載るように配置します。

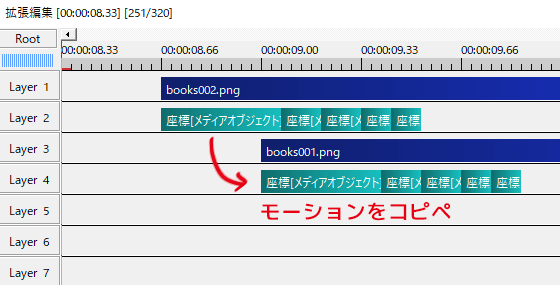

一冊目で作ったモーションをコピペします。二冊目以降はモーションをコピペして座標の調整をする作業になります。

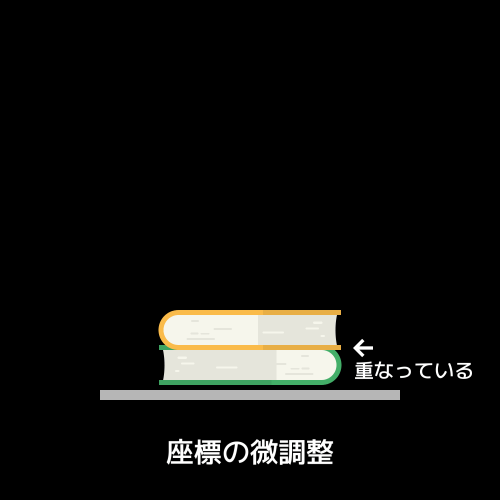

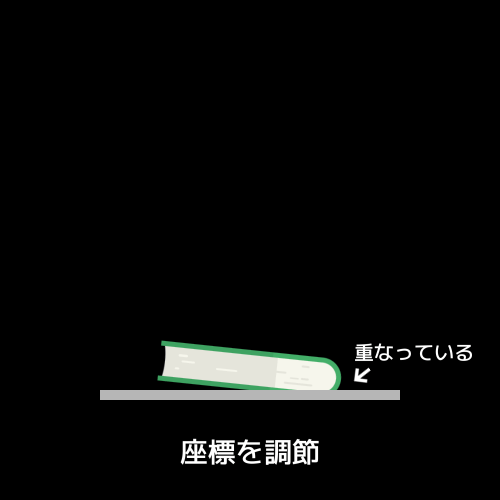

一冊目は地面が動かないので問題なかったのですが、二冊目以降は下の本が地面役となります。そのため落下して接地する部分が場合によっては重なってしまったり、浮いた状態で跳ねたりしてしまいます。

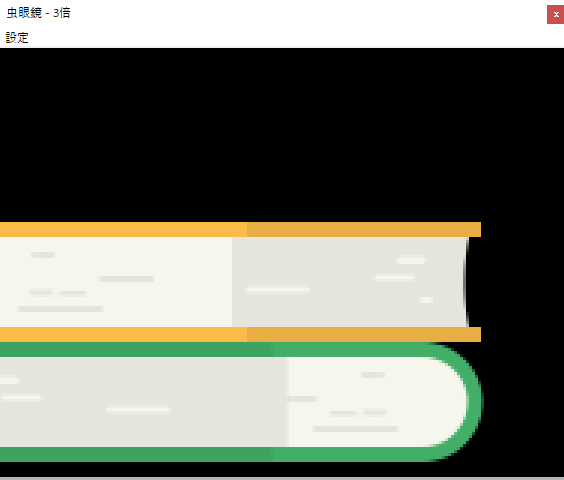

細かい調整には虫眼鏡プラグインが役立ちます。部分的な拡大で隙間が無いように座標を調節します。また、Shiftを押しながら数値を左右にドラッグすると0.1単位で座標調節ができます。

虫眼鏡プラグイン

→【AviUtl】虫眼鏡プラグインを作成した

本が二冊積み上がりました。

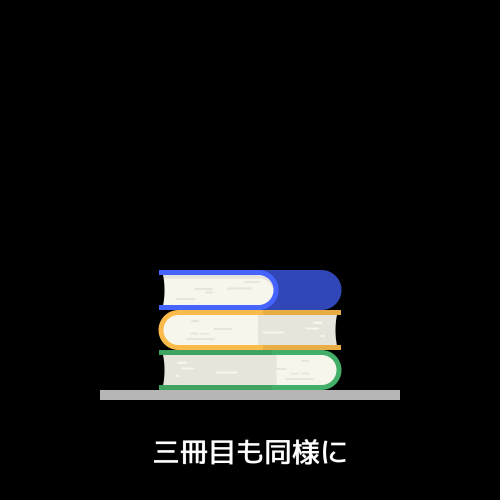

三冊目も同じ要領です。モーションをコピペして座標を調節します。

ここまで見てきた通り、最初に作った一冊目のモーションが重要になりますね。

本が三冊積み上がりました。

応用

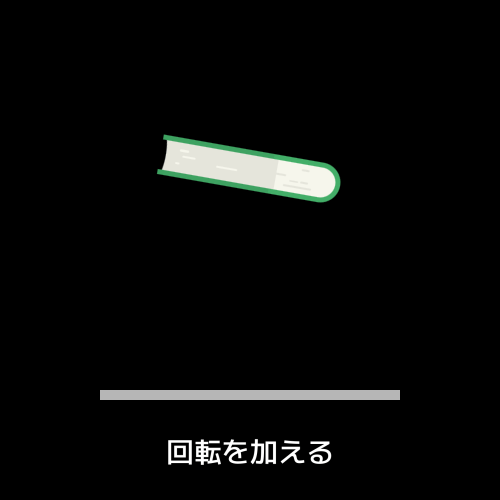

応用では回転を加えてみます。

回転も座標と同じ長さ、同じイージングを用います。回転は座標と違い、値の重なりが目立たないので普通に設定します。

角度をつけると地面と重なるので、座標の調節が欠かせません。

特に二冊目以降は回転を加えていると、調節した高さと元々設定してあった頂点の高さに差がなくなってしまうことがあります。

その場合は頂点の位置をもっと高いところに設定します。

回転ありの一冊目のモーション。

三冊積み上げ。

回転もいくつかパターンを作ってみました。先ほどのは片方の角で跳ねていましたが、別パターンでは落下して右角で接地→左角に接地→上昇といった感じで跳ねるときに逆の角で跳ねます。

こんな感じ。

跳ねると同時に座標移動で横に少し動くパターン。

こんな感じです。

使用例

本やハンバーガーのように積み重なるものの動きにぴったりだと思います。

いかがだったでしょうか。

物が落下する動きの特徴を捉えること、その動きを再現することがポイントになると思います。

オブジェクトが落下するアニメーション、機会があれば是非試してみてください。